近年、企業が従業員の健康管理に真剣に取り組む「健康経営」が注目されています。新型コロナウイルス感染症の流行により、人々の健康意識が高まったことで、企業による従業員への健康投資、つまり健康経営の重要性がより一層高まっています。

コロナ禍を経て、アフターコロナ時代に突入し、一部ではオフィス回帰が進む一方で、テレワークの導入などコロナ禍で多様化したハイブリッドな働き方を進める企業も存在します。このように社会の仕組み自体が変化する中、私たちは今後の健康経営をどのように進めていけばよいのでしょうか。

本記事では、健康経営が重視される背景やコロナ禍により変化している健康経営の位置付けについて解説します。

1. 健康経営とは

経済産業省では、健康経営を下記のように定義しています。

“健康経営とは、従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること“

つまり、会社が従業員の心身の健康状態を把握し、積極的に予防対策などの健康投資を行うことで、従業員が心身ともに健康的に働けるようになり、活力向上や生産性の向上が組織を活性化。結果的に業績向上や株価向上につながることが期待できると、今では多くの企業が取り組んでいる経営手法が「健康経営」です。

従業員の健康は、会社の将来的な収益性を左右する重要な経営資源です。 健康で活き活きと働ける従業員を確保することが、企業の発展につながるのです。

健康経営は、従業員の心身の健康を経営戦略として位置付け、具体的に実践していくことが肝心です。 単に健康診断を実施するなどの対症療法的な取り組みではなく、健康増進を経営に組み込んだ戦略的なアプローチが必要となります。

2. なぜ健康経営が重視されているのか

健康経営が重視される最大の理由は、少子高齢化による労働生産人口の減少です。 今後、働く人口がますます減っていく中で、健康で長く働いてもらうことが求められています。 政府はそのための方針を掲げており、企業に対して従業員の健康管理を促しています。

経済産業省は2014年頃から、健康経営に取り組む企業を表彰する制度を設けました。 「健康経営銘柄」や「健康経営優良法人」の認定により、健康経営への機運が高まってきました。 優良企業として社会的に評価されることで、健康経営への意識が広がりを見せています。

健康経営優良法人について詳細はこちら:

健康経営優良法人とは?概要・メリット・認定状況をわかりやすく解説

従業員の健康は、生産性の向上や人材確保、企業イメージの向上にもつながります。 健康で活き活きと働ける社員は、モチベーションが高く、創造性や業務効率が上がります。 そのため、健康経営は長期的に見れば、生産性の向上による収益改善効果が期待できます。

また、従業員の健康に配慮する企業は、優秀な人材を確保しやすくなります。 健康で充実した職場環境は、働きがいの大きな要素となり、人材定着にも好影響を及ぼします。 さらに、健康経営に熱心な企業は社会からの評価が高く、企業イメージの向上にもつながります。

このように、健康経営は企業の持続的成長を支える重要な経営戦略と言えます。 社員の健康は、会社の財産であり、事業の基盤です。健康投資を経営に組み込むことが、企業の未来につながるのです。

3. コロナ禍の健康経営

企業による様々な健康経営の取り組みが増えてきたところに、新型コロナウイルス感染症の流行が発生。企業はリモートワーク、テレワーク、在宅勤務と急激に勤務体系を変える必要がありました。

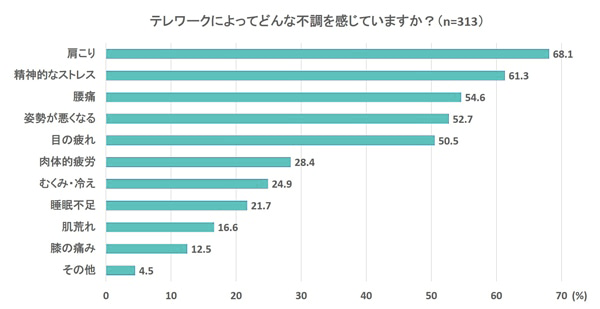

テレワークによって、快適な作業環境が確保できない、緊急事態制限で外出ができず運動不足になる、などの結果「肩こり」、「精神的ストレス」「腰痛」などの不調を訴える人が増えました。

出典:オムロンヘルスケア株式会社

【テレワークとなった働き世代1,000人へ緊急アンケート】

また、従業員同士のコミュニケーションが取りづらくなったり、上司が部下の健康状態を把握しづらくなったりといった課題が顕在化しました。そういったコミュニケーションの不足も要因としてメンタルヘルス・ストレスの相談件数も増えました。

企業にとっても従業員の健康管理面での新たな課題が生じ、特にテレワーク下での健康課題に対する取組を中心に、各社が工夫しながら施策を講じました。

コロナ禍での施策例:

・肩こりや腰痛予防のためのストレッチ体操動画を作成・周知

・アプリを使ったウォーキングコンテストを企画

・ステイホーム期間を有効に使うため、無農薬の玄米を会社で購入

・WEBでストレス発散大会を実施

・在宅勤務下におけるメンタル不調の注意点等に関する資料・動画を社内HPに掲載

出典:経済産業省 「健康経営の推進について」(令和3年10月)

4. アフターコロナの健康経営

新型コロナウイルス感染症の5類移行にともない、一部では出社を促すオフィス回帰が進んでいます。実際、GMOインターネットなど原則出社に戻した企業もあります。

一方で、リモートワークによるDXの推進や、オフィス賃料の削減などを積極的に行った企業では、フルリモートや週1〜3日出社するハイブリッドな働き方を模索している企業もあります。

コロナ禍で働き方にも変化が生まれ、特に若い従業員の意識は「自由な働き方」へ変わってきています。リモートワークを機に、地方に住む優秀なフルリモート人材の採用につなげた企業もあります。今後は、人材確保や定着のためにも、フル出社勤務、ハイブリッド勤務、フルリモート勤務が混在する多様な働き方が模索されていくでしょう。

健康経営も同様に、コロナ前の様な原則出社が前提の取り組み、コロナ禍のリモート環境における取り組みから、アフターコロナ時代にはハイブリッドな取り組みへ変わる必要があります。

従業員の年齢層・働き方・地域などによって求められる健康経営の形はさまざまです。多様化するニーズに今まで同様の健康経営を続けていては、従業員の心身の健康、そして人材の定着には結びつきません。

弊社では、健康経営アドバイザー資格を持つコンサルタントが、無料で貴社の健康経営レベルを診断し、具体的な施策の提案を行います。

これから健康経営の取り組みをご検討されいる企業様、健康経営の一層の充実を目指されている企業様、ぜひお問い合わせください。